Críticas

CRÍTICA: Begotten (1991)

[Por Aroldo Alves]

Se você assistir a Begotten sem saber o nome dos personagens nem a história representada, é mais provável que o filme torne-se um longo, tedioso teste de Rorschach cinético. É preciso certa motivação do testado para que um teste de Rorschach tenha alguma graça (ou você acha que aquilo ali é a valer? É só pro psiquiatra se divertir com a sua cara, rapaz) e, pois, um teste assim entregue sem contexto torna-se logo enfadonho. Você sabe que seu médico fanfarrão quer saber alguma coisa sua, então aparecem aquelas imagens simétricas mas amorfas e você começa a inventar alguma coisa (é um morcego! Eu sempre digo que é um morcego – o que será que eles pensam disso?). Não vou digressionar sobre a capacidade do teste de revelar a psique, mas garanto que, se você tiver que tentar uma análise de si próprio qualquer, Begotten é mais jogo, mesmo que você não descubra nada. Tanto quanto no filme quanto no teste, é muito fácil se esquivar e perder a paciência e não querer colaborar. Mas, se for noite de sexta, assista a Begotten.

O óbvio sobre Begotten é que se trata de um filme experimental. É correto, mas não serve para nada. Experimental por que, experimental como, experimental para quê? – essas são as questões pertinentes. O segundo óbvio é que, ao seu modo peculiar, trata-se de um filme de horror. Bem, tenho todo o respeito do mundo para com os tropos sacramentados do cinema, para com gêneros com códigos bem definidos, porque, se a criação cinematográfica é sempre parida, na essência, pela idiossincrasia do criador; o sustentáculo do estilo é uma força coletiva inescapável, seja quando se a abraça, seja quando é rechaçada ou subvertida. Begotten é um filme de horror apenas sob a última perspectiva, se considerarmos que filmes de horror convencionais dependem de lugares-comuns como a escuridão em oposição à luz, o suspense, o mórbido e o estranho no seio do familiar, a espera pelo assombroso latente que, a partir de certo ponto, fará ruir a sanidade da história contada. Filmes de horror, tal qual classicamente se os concebem, vivem na luz, vivem no espaço familiar, e é pelo antagonismo do mau, do desconhecido, do fantástico, que se constroem para a percepção de quem os frui. Isso não é mais ou menos claro?

Begotten começa já nas trevas, ou melhor, no cinza pesado. Não há escapatória em Begotten, a não ser fingir que não se está vendo. Assim como no teste de Rorschach, independentemente de sua validade clínica, a realidade é uma outra que as formas comuns da narrativa, seja a da realidade crua, seja a da cinematográfica mainstream.

Então eu retorno ao ponto: é necessário saber quem são essas formas humanas que aparecem. O filme é um snuff movie do início dos tempos, conforme seu autor parece querer representar. A cena inicial mostra o Deus dessa história, o Deus Que Se Mutila, com uma máscara banhada de sangue, convulsionando como um epilético, patético, terrível, atingindo o próprio estômago com um instrumento de corte, estômago do qual saem sangue e vísceras. Uma boa olhada e percebe-se que são panos apenas, mas não são panos apenas. Se você estiver disposto, e este é um filme que precisa de sua boa vontade para entregar o melhor de suas premissas, os panos serão de fato as vísceras desse ser patético e ao mesmo tempo amedrontador, porque ele não tem rosto, só olhos e uma boca aberta que sangra. O filme é um documentário sui generis: não é um documentário, mas ressoa mais real que o mais investigativo dos documentários. O filme é um documentário de uma realidade fictícia que se torna cada vez mais real, porque é certo que os corpos estão lá, o tremor, as convulsões, a sujeira, o cinza, e tudo o mais de que falarei em breve.

Assim como o som de Heroin, do Velvet Underground, é de um cinza pesado, sujo, Begotten tem essa mesma característica da indefinição. Boa parte das cenas precisa ser assistida com rigor dos olhos e abertura da imaginação para ser entendida, e há momentos em que qualquer representação clara torna-se impossível na imagem, mas é aí que boa parte da beleza reside, quando não se entende com clareza o que acontece, como quando a estática suja da televisão começa a criar formas na imaginação, e é assim no mundo: quando o som não é tão definido, a imagem não tão perfeita, as coisas tomam de assalto nossa mente com força. É isso, aliás, uma das essência do horror também, seja cinematográfico como de outro modo. É no meio da sujeira e da dissonância que o Velvet Underground criou sua psicodelia singular, como em Heroin e Venus in Furs, músicas etéreas, oníricas, e também pesadas e angustiantes. Cores criadas a partir de um cinza intenso, como nos blues originais, uma voz, a batida de um pé e um violão repetindo acordes pentatônicos. Alguém falou sobre isso dia desses e me esqueci de manter anotado para futura referência, mas a coisa ia assim, mais ou menos: o indefinido, a imagem caótica, a estática, o preto e branco (em oposição ao colorido) reforçam a realidade das coisas, e não há nada de paradoxal nisso. Imagens coloridas estão mais acabadas e tendem a ser mais dadas à interpretação (é claro que não é tão simples assim).

Outro lugar-comum sobre Begotten, tão verdadeiro quanto o de ser um filme experimental, é que se trata de algo a ser experienciado mais que compreendido por análise ou qualquer outra manobra do intelecto. Bem, filmes são para ser experienciados, em um grau ou outro; filmes são peças multimídia, peças sonoras e visuais com uma narrativa mais ou menos fácil de ser remontada/retrabalhada na cabeça do espectador. A ideia de Begotten é extremamente poética, no entanto, e se desvia dos padrões cinematográficos costumeiros de uma forma que põe o filme em um gênero à parte. Não como um Godard, que questiona a clareza narrativa valendo-se dos mesmos carcomidos signos através de uma nova apropriação, mas pegando a narrativa, ou diegese, e a transformando quase que na única mola propulsora do filme.

A ideia é que, nesse início dos tempos que nenhum de nós ouviu falar, porque essa é uma pré-história, de algum modo uma câmera pré-histórica foi capaz de acompanhar os fatos e apresentá-los tal qual aconteceram, não como um documentário, que é sempre representação (documento), mas como um olho que acompanha tudo. Por isso tudo é lento e caótico; lento e caótico como são os eventos reais, em oposição aos eventos resumidos, editados, das telas, por mais realistas que sejam. O único estratagema de Merhige para nos apresentar uma ideia da passagem do tempo que não apenas a ação crua são os closes no sol (ou na lua, não se sabe), indicando que o que vemos são fragmentos de uma realidade original que não se passa necessariamente no mesmo tempo fílmico, mas que tem seus fatos mais notórios apresentados tal como aconteceram.

Então, voltando ao que se passa, eis que o Deus Que Se Mutila morre, e debaixo de suas roupas uma mulher nasce, vestindo uma máscara relativamente moderna. O cadáver e a nova vida estão em uma cabana com um relógio, uma extemporaneidade certamente intencional, porque esta realidade é uma outra que a nossa história, é uma realidade da mente de um homem, uma ficção sentida de modo intenso, e o fato de máscaras de bailes franceses ou caixões estarem ali não adultera o valor “histórico” e “documental” das cenas. A mulher, que é a Mãe Terra, masturba o deus morto e espalha seu esperma em sua vagina (não fique excitado, tudo o que se vê são pelos pubianos em close). Dela, nasce o Filho da Terra, um ser patético, epilético, indefeso, incapaz de se levantar do chão. Para que eu contaria mais? Tudo está disponível na Internet. Procure.

Begotten pertence a um gênero de sua própria liga. Assim como outros experimentos, como Amnésia ou A Bruxa de Blair, filmes cuja força reside em si (óbvio) mas também na apresentação de um paradigma cuja concretização futura em outras obras é quase uma impossibilidade (não se exasperem, a contradição é intencional e faz até sentido), as excentricidades de Begotten não são fruto de uma subversão estilística ou de uma abordagem profundamente singular de uma ideia já disponível, mas de uma ruptura mesma com a tradição. A Bruxa de Blair ajudou em muito a fomentar um subgênero de documentários falsos de horror, vertente da qual tem saído coisas fantásticas como o primeiro [REC], mas é impossível replicar com êxito a jogada de marketing de fazer passar o filme como real, e era essa ideia talvez o conceito mais interessante do filme. É pois, assim como Amnésia, aum filme de sua própria particularíssima liga.

O Cinema é pródigo nisso, em criar experimentos que não retornam nem merecem ser retornados, ao contrário da possibilidade de repetição de truques à disposição de outras formas de arte, porque é da natureza do cinema uma prodigalidade em criar ideias e esgotá-las através da ação do público, que, de certo modo, se blinda e exige novas trucagens (em alguns casos, novos engodos). Isso não é mal. O cinema é essencialmente tecnológico e essencialmente dependente de novidades, e o universo criativo do homem é capaz de criar as menores variações e transformá-las em criações artísticas renovadas e muito válidas. Diferentemente da arte pictórica (mas não muito da música e dos happenings), o cinema conforma-se bem às vicissitudes e aos caprichos do artista: essa é uma de suas essências. Não que não possa haver um novo Begotten, um novo Amnésia…mas…o que você realmente acha?

Então Begotten é um filme de horror? Sim e não. É experimental? É, mas e daí? Deve ser experienciado? Sim, mas não sem um cérebro que, ao fundo, analise o movimento de corpos em decomposição, de violência primal, de morte, de sujeira, da saturação louca do preto total e do branco total (técnica que demorou muito tempo para ser aplicada ao filme). Experienciar, aliás, é algo mais que se render aos impulsos sensoriais. É imersão na narrativa, mas numa narrativa feita de corpos, de sangue, de lentidão e de um horror primitivo que não é o mesmo horror dos filmes de Drácula ou do J-Horror. O horror de Begotten não se insere na dicotomia do Bem e do Mal, porque é apresentado em uma “época” em que esses conceitos não faziam sentido algum. Os vilões da história, os nômades que aprisionam o Filho da Terra e estupram a Mãe Terra, são a primeira seita, a primeira religião mesma, e como tal, como religião primeva, são completamente amorais. Num mundo sem prazeres clássicos, sem sublimação, tudo o que pode haver é catarse e desejo bruto.

É da catarse e do desejo bruto, do horror aleatório que, ao final, o mundo ganha a sua primeira redenção (Jesus Cristo fodido para dar vez a um mundo melhor? A contradição como base do embate entre mal e bem? Tudo isso é válido de ser apontado, conforme Elias deixa no ar quando diz que sua história é em parte uma revisionismo do Gênesis e de outras narrativas mitológicas e, por conseguinte, encontra ecos no Novo Testamento também, pelo menos para mim, que gosto de viajar na maionese).

Direção: E. Elias Merhige

Roteiro: E. Elias Merhige

Elenco: Brian Salzberg, Donna Dempsey, Stephen Charles

Origem: EUA

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=fadhsuINHfk?feature=player_detailpage&w=640&h=360]

Gosta de nosso trabalho? Então nos dê aquela forcinha contribuindo através do PicPay!

Críticas

CRÍTICA: MaXXXine (2024)

Após o sucesso de “X: A Marca da Morte“, Ti West surpreendeu o mundo anunciando que o filme fazia parte de uma trilogia e que seu prequel já estava filmado e em vias de finalização. “Pearl“, lançado no mesmo ano, também agradou público e crítica e elevou a níveis estratosféricos o hype para o final da série de filmes. Dois anos depois, chega aos cinemas o tão aguardado “MaXXXine“.

Ti West, apesar de extremamente talentoso, produz algo que chamo de “emulador de Nintendo 64 cinematográfico”. Os ingredientes estão lá, a sensação de nostalgia também, o resultado final é satisfatório mas falta alguma coisa para que a experiência seja completa. É o que acontece em filmes como “A Casa do Diabo“, em que ele administra muito bem todo o clima de filme do final dos anos 70 / início dos 80 envolvendo satanismo (e idosos) mas o resultado final é bem qualquer coisa.

O problema se repete em “O Último Sacramento“, onde recria com quase perfeição cenas de filmes como “Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones” e de documentários como “Jonestown: Paradise Lost” e “Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple“, mas que caminha para um resultado fraco e pueril. Daí pra frente, após dirigir episódios para várias séries de TV (entre elas “Pânico“, “Outcast” e “O Exorcista“) e tentar até a incursão no faroeste, ele chega à Trilogia com a Neta da Atriz Brasileira Maria Gladys.

Vale bem dizer que “X: A Marca da Morte“, até sua metade, é um pastiche de filmes como “O Massacre da Serra Elétrica” e “Devorado Vivo“, ambos do falecido mestre Tobe Hooper. Mas essa é a parte boa! Daí pra frente temos uma história que só se sustenta devido à boa atuação de Mia Goth (interpretando tanto a aspirante à atriz de filmes adultos, Maxine, quanto a idosa Pearl). Goth também é o tripé estrutural de “Pearl“, onde mesmo interpretando, a meu ver, uma das personagens mais insuportáveis da história do cinema, ela realmente brilha e o diretor também consegue um resultado melhor que suas outras incursões pelo gênero. Talvez por não ficar tão preso à missão de recriar outros filmes (como a história se passa em 1918, provavelmente fazer um filme preto e branco sem som não teria um retorno comercial muito bom…).

A “Trilogia X“, mesmo tendo vínculo óbvio entre os filmes, trabalha esses três filmes independentemente tendo como pano de fundo as produções cinematográficas e a busca pela fama de suas protagonistas. A frustração em ser atriz de cinema, levou Pearl à loucura. A vontade de ser uma estrela fez com que Maxine Minx sobrevivesse ao massacre no Texas e agora, em 1985, a mesma personagem continua a busca pela realização de seu sonho em “MaXXXine“.

Com uma carreira consolidada, mas ciente que sua trajetória na indústria de filmes adultos estaria com dias contados, Maxine Minx tenta começar a fazer “filmes de verdade”. Após muita ralação, finalmente consegue passar no teste para um papel no filme “A Puritana 2“. Porém, ao mesmo tempo em que as luzes da ribalta começam a brilhar para ela, antigas colegas de trabalho começam a ser assassinadas de forma brutal, num cerco que parece se fechar a seu redor.

Além disso, a atriz começa a ser chantageada por um inescrupuloso investigador particular (Kevin Bacon, excelente), que ameaça trazer sua participação nos assassinatos do rancho no Texas à tona, sob ordens de um misterioso cliente. Ao ser procurada pelos detetives Williams (Michelle Monaghan) e Torres (Bobby Cannavale), Maxine se recusa a ajudar no caso e resolve tomar as rédeas da investigação com a ajuda de seu amigo Leon, que trabalha numa locadora, junto a seu agente Teddy Night (Giancarlo Esposito).

Mesmo enchendo os olhos com muita cor, muito neon, muita Split-Screen à la “Vestida para Matar” e “Blow Out“, de Brian de Palma, muita cocaína e muito rock farofa, o roteiro é frouxo e não consegue decidir se a protagonista de Maxxxine é uma heroína chutadora de bundas (e esmagadora de testículos) ou uma jovem atormentada pelo trauma do que viveu no passado. Suas ações e de seus parceiros são burras. A investigação que ela resolve assumir se resume a ler o que está escrito num envelope e o diretor e roteirista finda apelando para um clássico Deus Ex Machina para poder fechar, de forma muito fraca, a história.

Título original: MaXXXine

Direção: Ti West

Roteiro: Ti West

Elenco: Mia Goth, Elizabeth Debicki, Moses Sumney

País de origem: EUA

* Filme visto em Cabine de Imprensa promovida pela Espaço Z e Universal Pictures no Cinemark RioMar

Gosta de nosso trabalho? Então nos dê aquela forcinha contribuindo através do PicPay!

Críticas

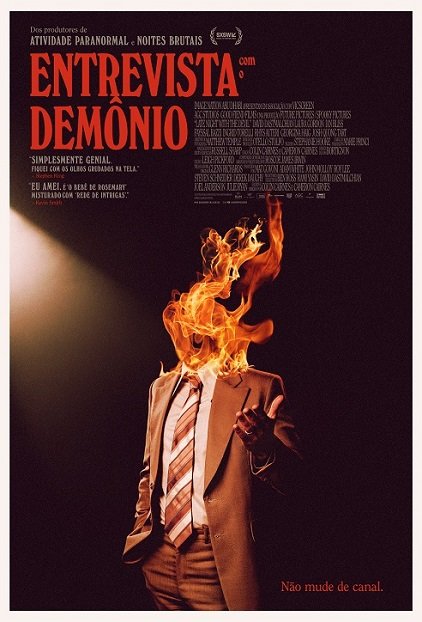

CRÍTICA: Entrevista Com o Demônio (2024)

Pela quantidade de pessoas na internet que perguntam se “Entrevista com o Demônio” (Late Night With the Devil) foi baseado em uma história real, logo concluímos que o objetivo dos seus produtores foi bem sucedido. O fã do cinema de horror, no entanto, já conhece o esquema. E quem via as atrações mais pitorescas do programa do Gugu já devia estar escaldado também.

O longa aqui é o simulacro de um programa de TV dos anos 1970 com toda a direção de arte, fotografia e estilo que emula direitinho a estética das produções daquela época. E quem já viu um found-footage, sabe bem onde o filme quer chegar. Ele parte do convencimento e do background das audiências de programas de auditório para nos mostrar um suposto momento na história da televisão norteamericana em que tudo deu errado.

Mas antes mesmo de “Entrevista com o Demônio” começar de fato com o programa “Night Owls“, somos apresentados à uma breve biografia de Jack Delroy (David Dastmalchian) e sua aspiração ao estrelato. Sabendo que muita gente que verá o longa pode não entender o contexto, o filme se inicia com um bom prólogo sobre os EUA nos anos 70, a contracultura e o fenômeno “satanic panic” com “reportagens” sobre cultos satanistas onde mistura casos reais com o caso a ser mostrado na trama.

Daí corta e vamos à atração principal. “Night Owls“, apresentado por Jack Delroy tem aquele clássico formato de programa de variedades de fim de noite com uma bandinha fazendo a trilha sonora ao vivo, entrevistados diversos e uma plateia que também atua como claque e coadjuvante. No desespero por audiência e sem o mesmo prestígio de antes, Delroy e seus produtores começam a apelar pegando personagens cada vez mais pitorescos.

Eis que a última grande cartada da equipe vem com o Halloween. Delroy e equipe torce que o freak show deste episódio supere todos os índices do Ibope estadunidense. No entanto, o que ele não esperava, é que não se deve brincar com as forças ocultas ao vivo em rede nacional.

Assim como falei antes, “Entrevista com o Demônio” é bem eficaz nesse sentido de pegar a gente pela mão para embarcar numa viagem a uma nostálgica produção de horror. Agora, claro, neste formato em que se propõe, o longa possui pontos altos e baixos. Se por um lado é interessante apresentar o programa “na íntegra”, os cortes para “intervalos comerciais” baixam a bola e quebram o ritmo, mesmo sendo parte de toda a mise-en-scène.

De positivo, destacamos facilmente o elenco como um todo. Desde o vidente Christou (Fayssal Bazzi) até a garota possuída Lilly (Ingrid Torelli), todos no filme dão seu nome em uma produção repleta de rostos pouco conhecidos. A cena da possessão e a entrevista em si são de arrepiar. O que destoa, entretanto, é a profusão de efeitos visuais no último segmento quebrando um pouco o clima de suposto realismo que a gente tinha até então. Mas bem, faz parte da magia da TV.

Título original: Late Night With the Devil

Direção: Colin Cairnes e Cameron Cairnes

Roteiro: Colin Cairnes e Cameron Cairnes

Elenco: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss, Ingrid Torelli

País de origem: Australia

* Filme visto em Cabine de Imprensa promovida pela Espaço Z e Diamond Films no Cinemark RioMar

Gosta de nosso trabalho? Então nos dê aquela forcinha contribuindo através do PicPay!

Críticas

CRÍTICA: Um Lugar Silencioso – Dia Um (2024)

Quando um filme faz muito sucesso é esperado que se torne uma franquia. Aí lembramos que Um Lugar Silencioso (A Quiet Place, 2018) não fugiu à regra e poucos anos depois a sequência chegou. Agora em 2024 vimos o primeiro spin-off desse universo que foca no primeiro dia da invasão alienígena. Como prequel, já sabemos onde “Um Lugar Silencioso – Dia Um” vai dar, mas valia a pena saber tantos detalhes? Acompanhem…

Num dia comum, a jovem e debilitada Samira (Lupita Nyong’o) vai com seu grupo de uma clínica de cuidados paliativos contra o câncer em NY. Na cidade, se preparam para assistir a uma apresentação artística quando são surpreendidos por algo inimaginável e mortal. O choque e o medo tomam conta das ruas e a luta pela sobrevivência se inicia.

Bem, era um filme com bastante possibilidades, mas para o bem e para o mal, ele se apoia muito nos filmes anteriores. Um Lugar Silencioso – Dia Um se foca mais numa jornada intimista ao invés de mostrar algo maior. À princípio, a jornada solitária da protagonista é o foco, deixando as consequências do ataque mais em segundo plano. Sendo que quem espera mais explicações sobre os aliens pode sair da sessão decepcionado.

Acho que devo destacar que a dupla principal de personagens tem uma boa química e dão o suficiente para que o publico torça pela salvação de ambos. Ainda assim, a principal estrela é o gato de Samira que rouba a cena em vários momentos.

As cenas de ação/terror são boas, mas em menor escala que os filmes anteriores. Mesmo assim, fiquei na ponta da cadeira em algumas situações. O gore, infelizmente é bem fraco sendo mascarado por cortes rápidos ou fotografia escura.

Um Lugar Silencioso – Dia Um é um prato-feito bem organizado, bem honesto. Tem uma ótima atuação de Lupita Nyong’o e uma carismática participação do Joseph Quinn. Poderia ser bem mais épico, mas deve agradar ao fã desta recente franquia.

Título original: A Quiet Place – Day One

Direção: Michael Sarnoski

Roteiro: Michael Sarnoski, John Krasinski, Bryan Woods

Elenco: Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e outros

Ano de lançamento: 2024

Gosta de nosso trabalho? Então nos dê aquela forcinha contribuindo através do PicPay!

-

Críticas4 anos atrás

Críticas4 anos atrásCRÍTICA: Tumba Aberta (2013)

-

Críticas4 anos atrás

Críticas4 anos atrásCRÍTICA: February (2015)

-

Críticas5 anos atrás

Críticas5 anos atrásCRÍTICA: Banana Splits – O Filme (2019)

-

Críticas3 anos atrás

Críticas3 anos atrásCRÍTICA: O Homem nas Trevas (2016)

-

Críticas8 anos atrás

Críticas8 anos atrásCRÍTICA: A Bruxa (2016)

-

Dicas4 anos atrás

Dicas4 anos atrásDICA DA SEMANA: Flu (2013)

-

Críticas4 anos atrás

Críticas4 anos atrásCRÍTICA: A Visita (2015)

-

Dicas4 anos atrás

Dicas4 anos atrásCURIOSIDADES: 13 Fatos que Você não Sabia sobre Jason e a Franquia Sexta-Feira 13

1 comentário